Толкачёв Ю.П.

Что было - то было

Москва 2005 год

|

Толкачёв Ю.П. Что было - то было Москва 2005 год |

|

|

-Какой твой любимый город? -Кап. Яр. -А какая твоя любимая песня? -“Прощай любимый город”. Кап. Ярская шутка |

Когда мне предложили написать воспоминания о Спецнаборе, о Кап. Яре, о себе, для сборника, который намереваются выпустить мои коллеги по спецнабору, я поначалу отнесся к этой идее скептически. Кто издаст такую книгу! И, самое главное, кто будет ее читать, кому это будет интересно! Когда пишут мемуары известные артисты, знаменитые учёные, писатели, политики, военноначальники - это многим интересно. Они общались с другими, такими же известными всей стране людьми, могут много рассказать о каких-то малоизвестных фактах, случаях, эпизодах из своей жизни и жизни других знаменитостей. А мы…

Конечно, мы, волею судьбы, были причастны к зарождению и развитию реальной ракетной техники, началу освоения космоса. При этом мы тоже немало общались с людьми, которых, мне кажется, справедливо называть великими. Ведь конструкторы ракетной техники шли буквально в неведомое. Делали такое, что, хотя теоретически и было обосновано, но практически даже трудно было себе представить. Но в то время они были засекречены и мало кому известны. А сейчас, много лет спустя, хотя имена их стали известны, перестали быть секретными ракеты той поры, но кому это все интересно! По-моему, любителей покопаться “в пыли веков” очень мало. Кто, например, интересуется зарождением автомобилестроения, людьми, которые создавали и испытывали первые машины, читает книги о том, как продирались через неизвестное, радовались находкам и страдали от неудач первые конструкторы автотехники. А ведь автомобиль изменил жизнь людей не меньше, чем ракета (по крайней мере, до сегодняшнего дня).

К тому же, роль каждого из нас в масштабах этого гигантского дела, в котором участвовали многие десятки, даже, наверное, сотни тысяч людей, была относительно мизерной. Я не принадлежу к числу современных “бонапартистов” - сторонников Сталина, но его многократно обруганные слова о “винтиках”, по-моему, вполне подходящий образ применительно к этому делу, да и вообще к крупной общественно разделенной работе. Если, конечно, понимать под этим разделение труда, а не отношение к человеку, как к бездушной детали: вышла из строя или не понравилась - выбросил, заменил другой, и ничего не изменилось. И нет никакого дела до чувств этой “детали”, её жизни, судьбы.

С точки зрения выполняемых нами задач мы были именно “винтиками”. Это, конечно, совсем не значит, что наша роль была ничтожной. Как настоящая машина может хорошо работать, только если все её детали работают безукоризненно, так и в такой работе успех - это результат отличной работы каждого участника. А сбои в работе этого самого “винтика” могут приводить к тяжёлым последствиям для всей “машины”. К сожалению, это иногда проявлялось и в истории ракетной техники в виде аварий и катастроф с гибелью многих десятков людей.

Относительная узость задач, которые решал каждый из нас, не принадлежащих к числу крупных военных или гражданских руководителей, не позволит возможному читателю получить из таких как мои воспоминаний масштабную картину истории создания и развития ракетной и космической техники. Если, конечно, не переписать кучу сведений из мемуаров этих руководителей и других источников. Только зачем? Лучше уж читателю обратиться к первоисточникам. Так, вероятно, сведения о какой-то крупной стратегической операции можно получить только от высшего командного состава, который её планировал и проводил, но не от рядового солдата, участника сражений.

Но, с другой стороны, и воспоминания этого солдата могут быть по-своему тоже интересны кому-то. Прежде всего, тому, кого интересуют не только исторические события, но и судьбы людей, которые в них участвовали.

Кроме того, я подумал, что если даже это мало кому будет интересно читать, то, по крайней мере, это интересно писать! Ведь как бы заново проживаешь самый замечательный период своей жизни. Вот и решил я попробовать что-то написать.

Заранее прошу прощения у возможного читателя за то, что в моих записках не будет строгой хронологии, буду рассказывать так, как это вспоминается. Так легче писать, да и интереснее, как мне кажется, читать. Кроме того, мне не хочется излагать все в классическом стиле мемуаров, где все, главным образом, посвящено общественно значимым событиям. То есть, в данном случае, более или менее детально рассказывать о ракетной технике, этапах испытаний, постановлениях правительства, решениях ВПК и т. д. Об этом существует немало различной литературы, от документальных архивов до мемуаров руководителей различного ранга. Мне интереснее рассказывать о том, как все это воспринималось и переживалось обычным человеком, волею судьбы оказавшемся в этом спецнаборе и ставшем инженером испытателем первых образцов ракетной техники.

Спецнабор! О нем, наверное, можно рассказывать бесконечно. Может быть, я слишком субъективно оцениваю, но я думаю, что первый советский ракетный полигон Капустин Яр, таким, каким его знали Ракетные войска - высококвалифицированной авторитетной организацией, на основе которой создавались потом два других полигона, - сделал спецнабор.

Да, были, конечно, и до нас на полигоне грамотные, умные офицеры, о них уже упоминали в своих воспоминаниях мои “соратники” по спецнабору. Но только спецнабор привел на полигон массовое количество молодых, умных, энергичных, прекрасно образованных инженеров. Ведь что такое спецнабор. Из лучших технических ВУЗов страны с последних курсов были взяты наиболее хорошо подготовленные ребята. Потом нас еще чуть больше года доучивали в академии. Поэтому на полигон пришли прекрасные специалисты со свежими знаниями, хорошо изучившие новейшие достижения науки и техники. Наверное, это особенно заметно было у радистов (буду употреблять такое слово для краткости, хотя это немного неправильно: радистами называют специалистов по радиосвязи, а мы были специалистами по радиотехническим системам). Радиоэлектроника в те годы развивалась так стремительно, что знания, полученные в ВУЗах несколько лет назад, быстро устаревали.

И еще вот что очень важно. Хоть у нас в дипломах записано “Военная артиллерийская инженерная академия им. Дзержинского” на самом деле мы были людьми с гражданским образованием. Проучившись 5 лет в институте, а потом год в Академии, я увидел принципиальную разницу в этих видах образования. Институт готовил разработчиков, то есть нам давали глубокие теоретические знания, все возможные технические, схемные решения, даже перспективные, и их сравнительный анализ. В академии же готовили эксплуатационников. Подход совсем другой. Сделано так-то. Знать твердо, чтобы работать на данном оборудовании уверенно, без ошибок. А вот почему сделано именно так, возможны ли другие технические решения - это уже за рамками. Поэтому нам, как инженерам-испытателям, было гораздо легче говорить с инженерами КБ и заводов (“промышленниками” - как их называли на полигоне). Мы были такими же, говорили с ними на одном языке. А поскольку, как я уже говорил, отобрали из институтов совсем не худших, мы могли говорить с ними на равных. И поэтому, как мне кажется, наш вклад в развитие ракетной техники, доведение ее до того высочайшего уровня, которым потом много лет гордилась страна, был очень значительным.

Но была у этой медали и обратная сторона.

Гражданским у нас было не только образование, но и весь дух. Мы были прекрасными

специалистами, но не прекрасными офицерами. Это не значит, что мы были

недисциплинированными разгильдяями, вовсе нет (хотя были среди нас отдельные

такие личности). В основной массе все мы вполне добросовестно соблюдали все

атрибуты военной службы. Но в душе… Нам претили все эти армейские уставные

слова, построения, форма, от которой, как от неприятной шкуры мы немедленно и с

громадным облегчением освобождались, придя домой. Мне кажется это настроение,

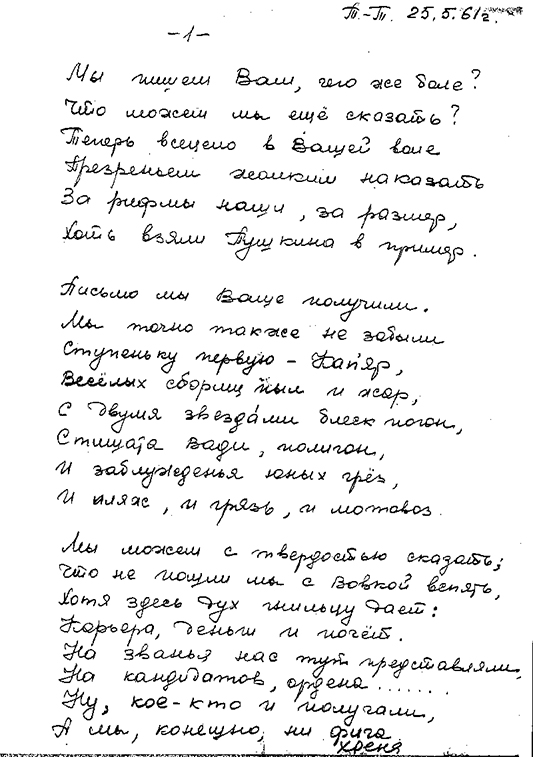

даже не настроение, а душевное состояние, хорошо отразилось в письме в стихах,

которое по “поручению трудящихся” я написал в ответ на письмо Краскиных в

Тюра-Там (сейчас более известный как полигон Байконур, хотя Байконур - это

издержки глупого засекречивания той поры). Володя Краскин, мой однокурсник по

академии, один из нас, из нашего студенческого братства, вместе со своей женой с

редким именем - Хиония (в нашем просторечии - Хишка) - уехал на полигон

Тюра-Там. Как формировался состав группы, направляемой из Кап. Яра в Тюра-Там,

я, может быть, расскажу позднее. После нескольких лет службы там Краскины,

которым, видимо, очень нехватало оставшихся в Кап. Яре друзей, прислали нам

письмо в стихах о своей жизни там. Вот начало этого довольно длинного письма:

Но была у этой медали и обратная сторона.

Гражданским у нас было не только образование, но и весь дух. Мы были прекрасными

специалистами, но не прекрасными офицерами. Это не значит, что мы были

недисциплинированными разгильдяями, вовсе нет (хотя были среди нас отдельные

такие личности). В основной массе все мы вполне добросовестно соблюдали все

атрибуты военной службы. Но в душе… Нам претили все эти армейские уставные

слова, построения, форма, от которой, как от неприятной шкуры мы немедленно и с

громадным облегчением освобождались, придя домой. Мне кажется это настроение,

даже не настроение, а душевное состояние, хорошо отразилось в письме в стихах,

которое по “поручению трудящихся” я написал в ответ на письмо Краскиных в

Тюра-Там (сейчас более известный как полигон Байконур, хотя Байконур - это

издержки глупого засекречивания той поры). Володя Краскин, мой однокурсник по

академии, один из нас, из нашего студенческого братства, вместе со своей женой с

редким именем - Хиония (в нашем просторечии - Хишка) - уехал на полигон

Тюра-Там. Как формировался состав группы, направляемой из Кап. Яра в Тюра-Там,

я, может быть, расскажу позднее. После нескольких лет службы там Краскины,

которым, видимо, очень нехватало оставшихся в Кап. Яре друзей, прислали нам

письмо в стихах о своей жизни там. Вот начало этого довольно длинного письма:

Сочиненное мной ответное письмо начиналось так:

|

Здорово, Краскины! Привет! Письмо мы ваше обсудили И рады, что за столько лет Вы пыл души не остудили.

Чтоб не ударить в грязь лицом (ведь бережём мы честь мундира) И мы вам о себе споём На ржавых струнах пыльной лиры.

Мы тоже любим вспоминать Те, всем нам памятные годы, Когда пришлось нам променять Студенческой поры свободу

На “Слушаюсь!”, на сапоги, Ремни, какие только можно, "На «Здравия желаю!» и На асидола запах тошный."

Но тщетен труд был интендантский И командиров всех мастей - Мы были в шкуре лейтенантской Студенты до мозга костей.

Мы вместе жили здесь в глуши, Свои порядки насаждали, А в самой глубине души, Пожалуй, все чего-то ждали.

Но пронеслись за годом год, Как путевые перегоны, И звёзд весёлый хоровод Усеял блеклые погоны, На них по-прежнему просвет, А в жизни, что-то нет и нет… |

Или другой вопль души, уже не мой, а одного из наших - Шурки (как мы его тогда называли) Ваулина. Он сочинил такое, быстро ставшее среди нас популярным стихотворение:

|

Я буду служить и отлично даже, Я выверну себя наизнанку. Но пусть мне сначала сам Жуков скажет: Прослужишь 5 лет и иди в гражданку. |

Жуков тогда был Министром обороны.

Надо, наверное, сказать несколько слов о себе - кто я такой, откуда, собственно, взялся и как попал в этот самый Спецнабор.

Родился я в Москве в 1930 году. До войны успел

закончить три класса. Когда начались первые бомбежки Москвы, я с матерью уехал в

эвакуацию на Урал. В начале1943 года мы вернулись, успев еще застать последние

воздушные тревоги.

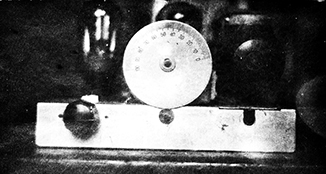

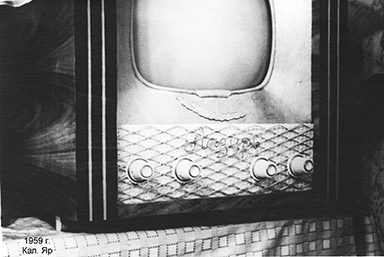

В пятом классе “заразился” радиолюбительством от своего

товарища по школе Аркашки Гердова по кличке “Элемент Аркаше” (по аналогии с

элементом Лекланше). До сих пор помню, как я нес домой как величайшее сокровище

подаренные им две радиолампы СО-118, красивые, зеркальные, мне они казались

почти волшебными. На них я потом собрал свой первый в жизни радиоприемник. Вот

как выглядела моя первая радиолюбительская конструкция.

В пятом классе “заразился” радиолюбительством от своего

товарища по школе Аркашки Гердова по кличке “Элемент Аркаше” (по аналогии с

элементом Лекланше). До сих пор помню, как я нес домой как величайшее сокровище

подаренные им две радиолампы СО-118, красивые, зеркальные, мне они казались

почти волшебными. На них я потом собрал свой первый в жизни радиоприемник. Вот

как выглядела моя первая радиолюбительская конструкция.

Мне это было чрезвычайно интересно. Может быть еще потому, что приемник был в то время экзотикой. Ведь когда началась война, все приемники у населения реквизировали (видимо, чтобы не могли слушать вражескую пропаганду).

Надо сказать, что эта “зараза” осталась у меня надолго, практически, на всю жизнь. Поэтому, когда я кончал школу, у меня не было вопроса - кем быть. Я хотел быть только радиоинженером. Вот, другое дело, в какой институт поступать - это надо было решить.

Сначала я собирался в институт связи. Но потом, когда в школу стали приезжать представители разных институтов и агитировать за поступление в свой институт, получилось так. Приехал однажды представитель Московского института инженеров связи. Это был преподаватель, хмурый, неприятный, недобрый. Ребята (в ту пору было раздельное обучение), как всегда на таких встречах, были немножко возбуждены, шумели. Он делал какие-то грубые замечания по поводу нашего поведения. Словом, произвел очень неприятное впечатление. А потом, однажды, пришел к нам из Московского авиационного института (МАИ), расположенного неподалеку от нашей школы, студент-старшекурсник. Веселый парень со значком спортклуба МАИ. Живо и интересно рассказал нам об институте, разных сторонах его жизни. Пригласил на день открытых дверей. После этого визита, а особенно после дня открытых дверей, у меня уже колебаний не было - только радиотехнический факультет МАИ.

Конечно, надо было еще поступить. Ведь в такие ВУЗы был приличный конкурс. Правда, в глубине души я надеялся получить медаль, с которой поступление происходило вне конкурса. Ведь учился я неплохо - в основном у меня были пятерки, иногда четверки. Экзамены обычно сдавал на 5. А ведь в аттестат зрелости шли только результаты экзаменов, и, соответственно, они же определяли, кто получит медаль. К тому же, тогда фактически все определяло сочинение по литературе, по которому нужно было обязательно иметь пятерку, а по другим предметам для получения серебряной медали можно было иметь до четырех четверок. А у меня-то по сочинениям всегда были пятерки - ошибок не делал, был начитан.

Однако, мои надежды не оправдались. Дело в том, что наша школа, наш класс незадолго до этого “прославились”. Ребята у нас были талантливые, выпускали свой, конечно рукописный, журнал. Об этом как-то стало известно и, как “модно” было в то время (эпоха Сталина), делу придали идеологическую окраску, надо сказать, абсолютно на пустом месте. Никакой идеологии там и близко не было - просто свой, может быть только нам понятный юмор. Но, однако… Поэтому, когда в РОНО представили полтора десятка сочинений из нашего класса (а все пятерочные сочинения утверждались РОНО), нашему директору сказали: “Вы что, с ума сошли! Максимум одно-два. Режьте сами, а то мы все зарежем”. Ну, к сочинению-то всегда придраться можно, это ведь не математика. “Недостаточно раскрыта тема” - и все. Поди, оспорь! Так и я получил четверку, а с ней и лишился медали, несмотря на остальные пятерки.

Было, конечно, обидно, но с точки зрения поступления в институт поправимо. Пришлось сдавать приемные экзамены, но, в общем-то, я был довольно уверен, что конкурс пройду. Правда, эта уверенность меня чуть не погубила. Когда после экзамена по математике из потока поступающих в 250 человек осталось только 87, я посчитал, что все уже позади. Мы знали, что в предыдущем году набор на наш факультет был 200 человек, а нас осталось 87. Недобор! И к оставшимся экзаменам я готовился очень небрежно и недобирал баллы, которые вполне мог набрать. В результате по 6 экзаменам я набрал 24 балла. И вдруг оказалось, что сдает еще второй поток, и, кроме того, набор в этом году вдвое меньше. Вот тут я “завибрировал”. Клял себя за небрежность, но было поздно. К счастью оказалось, что и моих 24 баллов достаточно для поступления. Как я потом заметил, в МАИ вообще была такая политика - безжалостно резали на приемных экзаменах, занижали оценки, но и проходной балл был ниже, чем в других институтах, хотя конкурс даже выше. Многие мои знакомые, не прошедшие в МАИ, потом поступали в другие институты и набирали гораздо больше баллов.

Итак, я - студент. Это были прекрасные годы жизни. Я, как и большинство моих однокурсников, буквально жил в институте. Приходил туда рано утром и уходил поздно вечером домой, только поспать. Лекции, групповые занятия, лабораторки, задания, чертёжка, читалка, спортивная секция, соревнования, клуб МАИ, телевизионный кружок, коллективная радиостанция - всего не перечислишь! Жизнь кипела, а кругом друзья, замечательные ребята (преимущественно ребята - девчонок на курсе из 100 человек было примерно 10), с которыми всегда интересно и весело.

И вот эта-то прекрасная жизнь была грубо оборвана Cпецнабором, правда, когда она и так заканчивалась - на последнем семестре.

Когда я возвращаюсь мыслями к тому, как переломилась тогда моя судьба, я всегда вспоминаю Вениамина Каверина. В моей любимой когда-то книге - “Два капитана” он хорошо сказал о роли случайности в жизни человека. Не помню дословно, но примерно так, что иногда достаточно пройти не по этой улице, а по параллельной, и вся твоя жизнь пойдет другим путем. В моей жизни это очень ярко проявилось несколько раз.

В зимние каникулы перед последним семестром, в январе 1953 года, я собирался ехать в институтский спортлагерь. Но потом почему-то, сейчас уже не помню почему, передумал и остался дома. Через несколько дней вдруг раздался телефонный звонок. Звонила секретарша деканата Лида. Она спросила: “Ты, наверное, удивлен, что я звоню?” Я действительно был удивлен, но не очень - мало ли что понадобилось деканату. Но тут она сказала: “Тебя вызывает ректор института”. Вот тут уж я действительно был удивлен. Ректор такого огромного института как МАИ! Да я и видел то его за пять лет раза два, и то издали, и вдруг он меня вызывает! Зачем? Я не мог придумать ни одной разумной гипотезы, но, как-то интуитивно, не ждал от этого вызова ничего хорошего.

Пришел в назначенное время, и оказалось, что вызвали не только меня, но и еще полтора десятка человек с нашего курса. Стало немного полегче. Быстро выяснилось, что приехала какая-то высокая комиссия, якобы Центрального комитета партии, и будут предлагать нам военную службу. Помню свой разговор с этой комиссией. Мне предложили стать военным инженером. Я сказал, что не хочу.

-Почему?

-Потому, что я хочу быть разработчиком. Я с пятого класса занимаюсь радиолюбительством и хочу заниматься созданием аппаратуры, а не эксплуатацией.

-Ну и что же, вы можете и в армии заниматься разработкой.

В это я, конечно, не поверил и сказал, что я все равно не хочу. Мне сказали, что учтут мое мнение, но попросили все же заполнить анкету. От этого я не мог отказаться – институт-то режимный. Заполнил и в смутном состоянии духа ушел домой.

Между прочим, сейчас, в воспоминаниях своего «однокашника» по спецнабору и Кап. Яру, Славы Васильева, из Ленинградского политехнического института, я прочёл о том, что один из его однокурсников, Володя Свешников, категорически отказался от призыва (видимо, не стал заполнять и анкету). В результате, его (отличника!) исключили из института и из комсомола.

Начался последний семестр. Мы, полтора десятка ребят, побывавших на этой комиссии, пребывали в изрядном смятении. Мы ведь прекрасно понимали, что в нашей стране никто не будет считаться с нашим желанием или нежеланием. Поэтому повис вопрос - призовут нас или оставят в покое. Конечно, ясно было, что просто так это не кончится, но вполне вероятно было, что возьмут не всех. Но кого! Поэтому, когда все наши однокурсники уже закрутились в обычной учебной кутерьме - задания, проекты - мы ничего не делали, у нас было “чемоданное” настроение.

Кстати, за это время выяснилась любопытная деталь. Когда Лида обзванивала облюбованных комиссией ребят, то, если кого-то не оказывалось в Москве - его кандидатура отбрасывалась, и выбирался кто-то другой! Вот тут я много раз клял себя: “ну почему я не поехал в спортлагерь!” И в первый (но не в последний) раз вспомнил Каверина. Правда, теперь, по прошествии стольких лет, я об этом не жалею. Жизнь, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Если бы, да кабы. Неизвестно, как сложилась бы жизнь в другом варианте, но о прожитых годах жалеть я не могу.

Прошел почти месяц, и вдруг, в конце февраля, примерно пятерым из нас вручили повестки. Они ушли и пропали. Дня через два еще пятерым. Меня не трогали, и у меня появилась надежда, что с моим отказом все же посчитались. Я решил, что пора браться за учебу, надо было наверстывать упущенное. Я взял на кафедре задание на обязательную НИР и сидел на лекции, просматривая его. Вдруг открылась дверь в аудиторию, и та же секретарша деканата поманила меня пальчиком. Я вышел, и она вручила мне повестку.

У меня еще сохранялась дурацкая надежда, что в военкомате я сумею убедить, что это ошибка, ведь мне обещали учесть мое мнение. Приехал в военкомат. Меня принял какой-то майор. Я подал ему повестку и начал говорить о том, что комиссия обещала учесть…

-Подождите, подождите, - перебил он меня, - Вы Толкачев?

-Да, я.

-Дайте ваш паспорт.

Я протянул ему паспорт. Он прочитал мою фамилию,

потом надорвал паспорт почти пополам и нанизал его на спицу, вроде той, на

которую в магазине нанизывают чеки (по крайней мере, нанизывали в то время). И я

как-то сразу понял, что все мои жалкие попытки сопротивляться бесполезны.

(Забавно, что много лет спустя в моем личном деле я обнаружил запись:

“Добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил”).

Я протянул ему паспорт. Он прочитал мою фамилию,

потом надорвал паспорт почти пополам и нанизал его на спицу, вроде той, на

которую в магазине нанизывают чеки (по крайней мере, нанизывали в то время). И я

как-то сразу понял, что все мои жалкие попытки сопротивляться бесполезны.

(Забавно, что много лет спустя в моем личном деле я обнаружил запись:

“Добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил”).

Через несколько минут я уже направлялся по указанному во врученном мне предписании адресу: Китайский проезд 9/5. Адресу тогда незнакомому, а потом ставшему таким привычным. Вошёл вот в этот красивый главный вход, и началась моя новая жизнь.

В академии меня направили в комнату общежития № 22. Большая комната, где разместились 100 человек, весь курс радистов. Первое отделение - москвичи, в основном из МАИ и несколько человек из МЭИ, второе отделение - ЛИАП, третье и четвертое - другие институты. Попавшие раньше меня мои друзья встретили меня радостно. Так же мы встретили через пару дней последних наших “новобранцев"-маёвцев. Почему нас забирали такими “квантами” - не знаю, но догадываюсь, что по мере того, как соответствующие “органы” проводили проверку. Последним из МАИ прибыл мой сокурсник Валерий Зинин, прекрасный радиолюбитель, впоследствии выдающийся (без преувеличения) инженер, человек с очень трудной, даже трагической судьбой, сложившейся так “благодаря” его инженерному таланту и кристальной, просто-таки патологической честности, которые оказались несовместимы с существующей административно-бюрократической системой. Но его судьба выходит за рамки этого повествования, тем более, что он после академии попал не в ракетные войска, а в ПВО.

Так началась моя военная служба.

Впрочем, нет. Началась она значительно раньше.

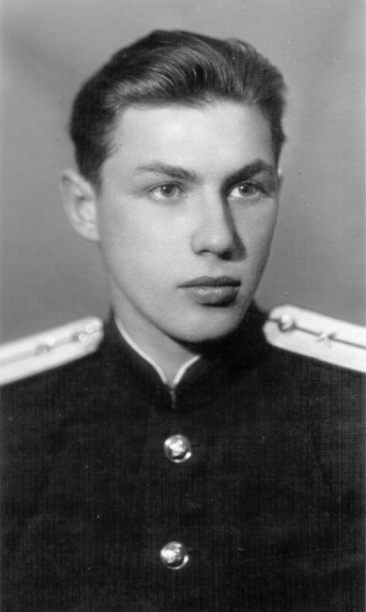

В институте из нас готовили офицеров запаса. В

конце обучения мы сдали Государственные экзамены и получили звание

“техник-лейтенант запаса” (поэтому и в академии мы сразу оказались в этом

звании, только уже без приставки “запаса”).

А до этого, в ходе военного обучения

мы дважды выезжали в военные лагеря - после второго и после четвертого курсов. После четвертого мы были уже “военными интеллигентами” - без 5 минут лейтенанты,

мы проходили стажировку в должностях инженера полка по радио, в авиационном

полку в маленьком городке Пружаны в Западной Белоруссии. А вот после второго

курса, там же в Западной Белоруссии, в городишке Лунинец, мы были пехотой. Вот

здесь, на этом снимке я в первых в своей жизни погонах (во втором ряду, в

центре).

А до этого, в ходе военного обучения

мы дважды выезжали в военные лагеря - после второго и после четвертого курсов. После четвертого мы были уже “военными интеллигентами” - без 5 минут лейтенанты,

мы проходили стажировку в должностях инженера полка по радио, в авиационном

полку в маленьком городке Пружаны в Западной Белоруссии. А вот после второго

курса, там же в Западной Белоруссии, в городишке Лунинец, мы были пехотой. Вот

здесь, на этом снимке я в первых в своей жизни погонах (во втором ряду, в

центре).

Как нам тогда “давали прикурить” еще с войны служившие сержанты - это отдельная песня. Мы, правда, тоже в долгу не оставались. Но речь не о том.

Однажды был такой эпизод. Мы изучали тему “Взвод в обороне”. Мне и еще десятку, или чуть побольше, ребят повезло - нас направили обозначать наступающего противника. И, пока обливаясь потом, наши друзья окапывались и слушали лекцию командира роты, мы блаженно бездельничали метрах в 200 от них на опушке леса. После войны прошло не так уж много времени, и еще много всякого военного хлама валялось там, где прошла война. Мы нашли пару немецких касок и кому-то пришла в голову “светлая идея” - изобразить наступление пьяных немцев. Надели каски, нацепили на себя всевозможной бутафории, которую только подсказало наше воображение, исходя из окружающих возможностей, и, главное, соорудили танк из живых тел и найденного неподалеку какого-то бака. И когда командир роты крикнул нам, чтобы мы наступали, мы, по-моему, довольно живописно, распевая во всю глотку пьяными голосами песню (почему-то “Барон фон дер пшик”) двинулись в атаку. Ребята в обороне нам еще подыграли: один выполз навстречу танку и бросил под него связку гранат (учебных, конечно). “Танк” картинно прокрутился вокруг “гусеницы” и рухнул. Мы веселились от души. Ожидали, правда, что нас накажут за то, что мы превратили серьезные занятия в комедию. А наказывали нас на тех лагсборах очень часто. Но неожиданно командиру роты этот цирк понравился и нам (наступающим) всем объявили благодарность.

Вот тут впору еще раз (и тоже не в последний) вспомнить Каверина. Много лет спустя, когда вся моя жизнь была сломана призывом на военную службу, я часто думал, пытался понять - по какому же принципу отбирала нас в институте комиссия. Как я уже говорил, в основном, были отобраны ребята, которые хорошо учились. Но было и несколько троечников. Большинство ребят были спортивными, физически развитыми, но были и “слабаки”. С нашего курса взяли, в основном, москвичей. Но были и иногородние ребята, которые жили в общежитии. Словом, я долго не мог выявить какой-нибудь закономерности. И только потом, когда я уже как-то врос в военную службу, постиг ее нехитрые законы, я понял, что отбор велся по туповатому армейскому принципу - брали тех, у кого были хорошие военные характеристики (написанные по результатам лагсборов) и в первую очередь тех, у кого были благодарности. Вот так мне и аукнулся “Барон фон дер пшик”!

Из первых дней в академии мне мало что запомнилось. До принесения присяги нас посадили на карантин и никуда не выпускали за пределы территории академии целых два месяца. Да, собственно, нам и выйти-то было не в чем. Когда мы прибыли, всем выдали полевую форму - гимнастерки, бриджи (тогда еще х/б), сапоги, бушлаты без погон. Было заготовлено много полуфабрикатов офицерской формы, ее подгоняли тем, кому она более или менее подходила, но почему-то все это было на малый рост. Мне, хоть я далеко не великан (178 см.), ничего подходящего не нашлось. В каком-то военном ателье заказали нам шинели и форму (тем, кому не подобрали).

Под утро 5 марта всех разбудил дневальный по комнате. “Сталин умер!” Известие было нельзя сказать, что очень неожиданное, но чрезвычайное. Умер тот царь и бог, под которым мы ходили всю свою, пока не очень долгую жизнь. Не знаю уж, насколько искренней была всеобщая скорбь у нас. Но внешне эта скорбь была проявлена всеми. В те времена не выказать свою скорбь по такому поводу было просто опасно.

Что творилось в Москве на похоронах Сталина уже многократно описано и показано в фильмах. По-моему, нередко даже изрядно преувеличено. Нас бросили в оцепление. Мы были в своих бушлатах и перекрывали улицу тремя цепями. Одна, сцепившись руками, сдерживала толпу. Вторая, так же сцепившись руками, страховала сзади, блокируя то и дело возникающие прорывы. А третья как бы отдыхала. Все цепи периодически менялись. Мы простояли так два дня, а на третий нам сказали, что тех, у кого уже есть форма, поведут в Колонный зал для прощания со Сталиным. А у меня-то ничего нет! Кто-то подал мне идею - спросить лишнюю шинель у кого-нибудь из обычных офицеров, которые учились в академии. Я зашел в какую-то комнату в общежитии, и один из офицеров дал мне номерок гардероба, где висела его вторая шинель. Я радостно помчался в гардероб. На шинели оказались подполковничьи погоны, причем один из них только с одной звездой - но какое это имело значение!

Нас повели строем, причем все было блестяще организовано, это я в полной мере смог оценить уже много лет спустя, побывав на аналогичных мероприятиях и сравнивая организацию. При таком-то столпотворении, когда вся Москва, да даже вся страна, дикими толпами давилась на всех центральных улицах и площадях, нас провели по каким-то улицам без всякой задержки, чуть ли не бегом. После выхода из Колонного зала мы все как-то рассеялись и добирались до академии самостоятельно. И я был изрядно смущен, когда многие встречные офицеры отдавали мне честь, принимая меня в этой шинели за подполковника.

Сидеть невылазно в академии два месяца было не очень-то приятно, хотя свободного времени было мало. Здесь я впервые столкнулся с таким понятием как “самоподготовка”. Я, как все нормальные студенты, привык сам распоряжаться своим временем - когда сидеть над заданиями до глубокой ночи, а когда и заниматься чем-то другим. Здесь же - обязательная самоподготовка. И за непоявление на ней или преждевременный уход наказывали так же, как за прогул лекций или семинаров. Я не бездельник, но эта обязаловка меня очень тяготила.

Из занятий были интересны те дисциплины, которых не было в институте, в особенности теория вероятностей. По нашей же основной специальности, радиотехнике, мы ничего нового не узнали. Изучили, конечно, конкретные системы, которые существовали тогда в зарождающейся области радиотехники для ракет (систему радиоконтроля траектории - РКТ, систему телеметрических измерений - СТК и систему боковой радиокоррекции - БРК), но общетеоретические вопросы преподносились много слабее. чем в институте, где нам читали такие корифеи как Нейман, Гоноровский, Алексеев, Сайбель, Высоцкий, Гитис, Пестряков, Белоусов и другие. В академии мы иногда даже забавлялись, задавая на лекциях по теоретической радиотехнике каверзные вопросы преподавателям и “сажая их в лужу”. Впрочем, без особого энтузиазма.

Неприятными были занятия по марксизму-ленинизму. Я как-то никогда не любил эту науку. Логичен и даже как бы математически выверен в ней один раздел - политэкономия капитализма. Но вот уже политэкономия социализма, история партии - тут я логики найти не мог никогда. А этим наукам придавалось важнейшее значение, даже больше, чем специальности. Тройка по специальному предмету - это было ещё допустимо. Но тройка по марксизму - это ЧП. И начальник курса “замордует”, и на комсомольском собрании будут “прорабатывать”. В институте тоже было подобное отношение, но там это было не так резко выражено.

Особенно мне не нравилось, что к каждому занятию требовалось конспектировать “первоисточники” - работы Ленина, Сталина, Маркса. Я обычно этого не делал, и как-то это сходило мне с рук. Но однажды начальник курса, подполковник Лашманов, потребовал, чтобы мы завтра принесли все конспекты за год ему на проверку. А у меня-то почти ничего нет! Нависла угроза грандиозного скандала. И я придумал такой выход.

Ещё в школе я начал самостоятельно изучать стенографию. Думал, что она пригодится мне в институте. Оказалось, что там она не нужна. Во-первых, потому, что лекторы не рассчитывают на то, что студенты умеют стенографировать, а во-вторых, как оказалось, и не требуется записывать много слов, больше - формулы. К тому же, стенографические конспекты всё же труднее читать. Поэтому я ей не пользовался. Вернее, изредка пользовался, но для других целей - как шифром, когда хотел, чтобы кто-то другой не мог прочесть мою запись.

А в этой трудной ситуации я решил использовать стенографию. Я чуть ли не всю ночь делал очень краткие выписки из нужных работ стенографическим письмом. Оно очень размашистое и я без особого труда исписал большую сто листовую тетрадь. Человеку, не знающему стенографию, трудно оценить, насколько подробны такие конспекты.

На следующий день, когда Лашманов собирал конспекты, я с невинным видом спросил, нужно ли мне сдавать, так как я их стенографирую. Но Лашманов спокойно сказал:

- Ничего, сдавайте, я прочту.

Когда через несколько дней он возвратил тетради, он ничего мне не сказал. Я так и не знаю, прочёл ли он, но, учитывая его характер, могу предположить, что он кого-то попросил прочесть хотя бы фрагменты. Но там ведь действительно были кусочки из заданных работ, так что криминала он найти не мог.

Любопытно, конечно, было изучать ракету. Мы изучали “единичку” - ракету Р1. Конструкция была полностью скопирована с немецкой ракеты ФАУ-2. Настолько, что когда я жил уже дома, то, чтобы не сидеть в читальном зале с секретными описаниями, я готовился дома по книжке с описанием ФАУ-2, которая свободно продавалась тогда, и где были подробно описаны конструкция и схемы автоматики ракеты.

Пока мы сидели в академии “на карантине”, единственным методом вырываться оттуда была баня. Периодически нас везли в баню, и мы, приехав туда, ухитрялись как-то договариваться с сопровождающим, что соберемся у бани снова в такое-то время и вместо бани разбегались кто куда.

Конечно, мы быстро сдружились. Особенно тесно - внутри отделений. Это понятно, ведь внутри отделений люди были, как правило, из одного института и давно друг друга знали. Просто жизнь поставила в рамки более тесного общения. И было много общих проблем и интересов. В нашем отделении большинство было из МАИ, но и ребята из МЭИ легко “вписались” в наш коллектив - тот же дух, та же школа, те же настроения. Мы прекрасно понимали друг друга, хотя иногда и поддразнивали. Мы называли их монтерами (институт-то энергетический), они нас - вентиляторами. Например, когда мы из академии ехали на практику в Ульяновск, для одного из них, Рэма Прудковского, в поезде я сочинил такую “дразнилку”:

|

Стон монтера

Луна светила в полнакала (сгорела фаза где-нибудь), А звезд стоваттных не хватало, Чтоб осветить хоть млечный путь.

Одна звезда перегорела, Одна мигает - плох контакт, Да мне до них какое дело - Пусть сами чинят, я ведь так…

Навстречу мне людей потоки Как электроны мчат толпясь. Куда текут людские токи? Ведь негде лампочке упасть!

А я все сдал, хожу без дела И потерял и цель, и нить. Эх, хоть бы пробка где сгорела, Да мне бы дали починить!

И вдруг коротким замыканьем Мне душу страшно обожгло, По нервам переменным током Волненье в сердце потекло.

Как будто мощный кипятильник Мне кто-то прямо в грудь занес, И электромоторчик сердца Пошел отчаянно вразнос! Навстречу мне идет красотка, Походка как асбест легка. На ней изящная оплетка, Чулки из непроводника.

Её трёхфазная прическа Любого сразу бросит в дрожь. Такую сложную проводку Пожалуй, лучше и не трожь!

Мой взгляд был сразу закорочен, А вместо сердца - сноп огня! Но равнодушно, словно счетчик. Она взглянула на меня.

Клянусь самим законом Ома И элементом Лекланше - С тех пор ни на столбе, ни дома Покоя нет моей душе! |

Впрочем, Рэм на меня за это не обиделся, наоборот, ему понравилось.

Наверное, я должен объяснить вкрапления стихов в этот текст. Я никогда не вёл дневников и, в какой-то степени, роль дневника выполняли для меня стихи, которые я иногда писал “для внутреннего употребления” по какому-нибудь случаю или просто под настроение. Об этом я, кстати, тоже однажды написал:

|

Свои стихи порой перечитаешь И кажутся плохими стиль и слог, Но память прежних дней вдруг, как живая, Встает и с самых неудачных строк.

И, если так случится, что вот это Когда-то кто-то может быть прочтет, Пусть он меня не судит, как поэта, И пусть за графомана не сочтет

Поэзией я это не считаю, Яд самомненья в душу не проник. Тогда зачем пишу? Зачем читаю? Такой уж просто у меня дневник. |

Дневник же, естественно, очень полезен при таком занятии, как воспоминания. К тому же, мне кажется, что стихи наиболее точно и выразительно передают если не факты и события, то настроение и впечатления, вызванные ими. Поэтому, я прошу прощения, но, вероятно и дальше буду цитировать сам себя.

А с Рэмом Прудковским дружба у меня сохранилась на долгие годы, несмотря на то, что я на 10 лет уехал из Москвы, а он остался в подмосковном институте - НИИ-4, в Болшево. Мы часто встречались, иногда даже вместе ездили в отпуск. То в Терскол, кататься на горных лыжах, то на Онежское озеро, в поход на его яхте.

Интересно происхождение его имени. Он родом из Воронежа. Его отец, если не ошибаюсь, был секретарем союза писателей в Воронеже. Он был, видимо, довольно романтичным человеком, и, отдавая дань рыцарской романтике, назвал своих двух сыновей Рэмир и Гаральд.

Рэм - интересный, увлекающийся человек. Занимался подводным плаванием с аквалангом, причем еще в те времена, когда это было труднодоступно, оборудование купить было невозможно и нужно было все делать самому. Потом увлекся яхтой. Получил звание яхтенного капитана, позволяющее плавать в неограниченном районе мирового океана (что, впрочем, в советские времена выглядело как насмешка над реальным положением вещей, особенно при его допуске к секретным работам и документам). Очень любит путешествовать, посещать новые места. Однажды, когда я собирался в пятый или в шестой раз поехать на море в Гагру, где мне очень нравилось, он мне сказал: “А тебе не жалко столько раз ездить в одно и то же место, когда есть столько мест, где ты еще ни разу не был?” Сейчас, вероятно, он бы объехал весь мир, но, к сожалению, у него серьезные проблемы со здоровьем. Еще в молодости он перенес тяжелую операцию на спинном мозге. Возможно другой бы на его месте всю оставшуюся жизнь берёгся и чувствовал себя полу инвалидом, но Рэм, как видите, не “другой”. Однако, болезнь, временно отступая под напором его темперамента и разносторонних интересов, все же постепенно берет свое, да еще и возраст.

Но вернёмся в академию.

Потом была присяга, у всех уже была форма, и мы стали полноценными офицерами-слушателями академии. Жить можно было где угодно, и многие наши иногородние ребята (особенно женатые - правда, их было очень мало) снимали в городе комнаты. Я, конечно, стал жить дома, но некоторое время сохранял за собой койку в общежитии - удобно было, иногда припозднившись, иметь возможность заночевать в центре Москвы, ведь я-то жил на окраине. Правда, окраина - это по тем временам, а сейчас это хоть и не центр, но старый обжитый район - у метро “Щукинская” (которого тогда, конечно, ещё не было). Потом от койки в общежитии вынужден был отказаться, так как регулярно получал выволочки за плохо заправленную койку, а я ведь заглядывал в общежитие редко.

Говорили, что наш Спецнабор принес академии больше “ЧП” (чрезвычайных происшествий), чем она знала за всю свою историю. В это можно поверить, и тому было немало причин. Ведь было грубое вмешательство в жизнь многих сотен молодых ребят. Рухнули все их планы на свое будущее, мечты. К тому же, они оказались оторванными от своих семей, друзей, любимых, от родных мест. Естественно, что многие были в некоторой растерянности и смятении. И, как это принято на Руси, заливали все это водкой. Этому еще благоприятствовало то, что после студенческой нищеты мы, вдруг, оказались довольно состоятельными людьми. Если студенческая стипендия в ту пору была не больше 300-400 рублей, то здесь мы сразу стали получать 1450 рублей, так что на выпивку хватало. Поэтому большинство нарушений составляла пьянка. Помню стандартную речь начальника курса подполковника Лашманова при разборе очередного ЧП: “…зашли в пельменную на проезде Серова, напились босяцкими методами водки с пивом, а дальше путь известный - милиция, комендатура, дежурный по академии”.

Но были ЧП и посерьёзнее. Кто-то, перелезая через металлический забор в пьяном виде, проткнул живот металлической пикой забора и так и повис на ней. Такое вот харакири. А на нашем небольшом курсе радистов вдруг исчез Эрик Чупин (по-моему, из ЛИАП). Было подозрение, что он где-то пьянствует. У нас на курсе было создано несколько групп, которые ходили по московским ресторанам и искали его. Но не нашли. А потом оказалось, что он действительно несколько дней пьянствовал, а потом повесился в Раменском. Как его туда занесло, что толкнуло его на самоубийство - уж и не знаю. Было расследование. Слышал, что при нём нашли записную книжку, где были какие-то записи о его последних днях, но всё это от нас скрывалось.

Хочу рассказать об одном интересном случае из той поры. Однажды, после занятий я ехал домой. Станции метро Китай-город тогда не было, и я ходил пешком от Китайского проезда до станции Площадь Свердлова (ныне Театральная). Вошёл в вестибюль, и вдруг ко мне подошла симпатичная молодая женщина. С тысячью извинений она обратилась ко мне и попросила двести рублей. Объяснила, что муж её тоже офицер, она приехала к нему, но не застала его - он уехал в лагеря. А у неё теперь нет денег даже чтобы купить билет обратно домой. Говорила она очень вежливо и культурно, непрерывно извиняясь, говоря примерно такие слова: “только если это для Вас затруднительно - ради бога не надо” и т.д. Двести рублей - по тем временам сумма немалая. Студенческая стипендия была 300 рублей, на которую многие жили целый месяц. Причем, она даже не обещала вернуть, не спрашивала адрес, чтобы выслать деньги. Но я был полон юношеского романтизма, считал, что такой и должна быть взаимовыручка офицеров, и, ни секунды не сомневаясь, полез в карман. У меня оказалось всего около 150 рублей. Я отдал ей деньги, и ещё, помню, мне было стыдно, боялся, что она подумает, что я пожалел деньги и не дал ей все 200. Прошло недели две. Однажды я зачем-то подошёл к группе наших ребят в курилке. И вдруг слышу, как один из них рассказывает такую же историю. Я не успел и рта раскрыть, как другой говорит:

-Постой! В вестибюле станции Площадь Свердлова?

-Да.

-А девушка такая-то? (описал)

-Да.

-Так и я ей дней 5 назад дал 200 рублей!

Тут же выяснилось, что и ещё кто-то из присутствующих попался на тот же крючок. Я уж промолчал. Но ощущение было поганое. Как будто кто-то меня в дерьме вывозил. После этой аферистки я всю жизнь подозреваю в побирающихся под различными предлогами людей просто жуликов.

А учёба шла своим чередом. Неизгладимое впечатление произвела летняя стажировка в Кап. Яре. Техническая и стартовая позиции, ракеты - все это, конечно, было очень интересно, но как-то сгладилось, поблекло после многих лет службы на полигоне. Но жара! Даже после 10 лет службы там и по прошествии стольких лет я не забыл эти ужасные ощущения при моей первой встрече с такой жарой. Температура держалась в районе 43 градусов в тени. Но тени-то нет! Так что это чисто абстрактная категория. А на солнце! Ситуация усугублялась тем, что жили мы в этой раскаленной, как будто до бела, степи в палатках. В них летом и в нашем-то климате жарко, а уж там! Эта дикая жара действовала на меня даже психологически. Ведь когда мерзнешь - подсознательно всегда понимаешь, что это временно. Вот я сейчас войду в помещение, и там будет тепло, нормально. А здесь - ни секунды передышки. И если мне, например, от жары станет плохо, то никто ничего не сможет сделать, перенести меня в какую-то прохладу просто невозможно (о бытовых кондиционерах тогда никто и не слыхивал, я, по крайней мере). Помню ощущение жуткого разочарования, когда нас однажды повели купаться. Мы шли по этой адской жаре, и я предвкушал, что вот сейчас войду в воду и наступит блаженная прохлада, я хоть несколько минут отдохну от этой адовой пытки жарой. Но привели нас на речку Подстёпка, видимо потому, что она близко, а до Ахтубы километра 4. Мы с лихорадочной быстротой разделись и бросились в речку, предвкушая блаженство. А вода горячая! В этой Подстёпке, когда мы потом служили в Кап. Яре, никогда никто не купался - маленькая мелководная речонка. А в Ахтубе, конечно, даже в жару купаться приятно, вода не перегревается.

Не удивительно, что очутившись в этом пекле, многие из нас болели. Постоянно хотелось пить, но питье не приносило облегчения, казалось, что все выпитое тут же выступает потом на гимнастерке. А пить хотелось еще больше. Вода противно теплая и далеко не стерильная. Естественно, нас здорово косила свирепствующая в тех благословенных местах дизентерия. Не миновала она и меня. Помню то ужасное самочувствие и страшную слабость. Бреду в тапочках из госпитальной палатки в туалет. На дороге грязная зловонная лужа. Обойти ее - лишние три метра. Но у меня нет сил и на эти три метра и бреду прямиком по луже.

Дизентерия вообще одно из главных проклятий этого края. С началом жары мгновенно переполняются дизентерийные бараки госпиталя. Врач эпидемиолог Кац - очень известная и популярная фигура на полигоне. “И вот, зачислен рядовым в бесчисленные роты Каца” - это из нашей жизни. Пить можно только кипяченую воду и только в кипяченой воде купать маленьких детей. Иначе можно подхватить дизентерию, да порой не простую, а какую-то амебную.

Во время нашей службы нас постоянно проверяли на дизентерию. На площадку (техническую позицию) приходил вагон, и всем делали “телевизор” - так это у нас называлось. У медиков это, по-моему, называется ректороманоскопия. Многие старались избежать этой неприятной процедуры, но это было нелегко.

До сих пор благодарен одному врачу (не помню его фамилии) который научил меня замечательно простому и очень надежному способу защиты от дизентерии. Он объяснил, что нормальный желудочный сок вполне справляется с попавшими в желудок дизентерийными палочками. Беда в том, что в жару люди много пьют, концентрация желудочного сока падает, и он не в состоянии справиться с инфекцией. Поэтому нужно после еды напиться, выпить сколько хочется. Это не опасно, потому что во время еды выбрасывается очень много желудочного сока, и концентрация его сильно не упадет. И до следующей еды не пить ни капли, как бы ни хотелось. После еды опять напиться. Я стал применять это на практике. В первое время очень трудно было удержаться, чтобы не пить от еды до еды, но быстро привык, и пить уже и не хотелось. Стал чувствовать себя гораздо лучше и за 10 лет службы в Кап. Яре дизентерией ни разу не болел.

Кстати, упомянутое мной купание детей в городке во время нашей службы было непростой проблемой. Во-первых, нужна вода, а она бывает только ночью, днем вся уходит на полив деревьев. Но на это грех жаловаться, потому что деревья хоть немного скрашивают нашу жизнь в раскаленной степи. К тому же, это в основном белые акации, и когда они весной цветут и еще нет сильной жары - городок вообще райское место. За ночь наполняется водой дровяная колонка в ванной. Теперь воду надо вскипятить. Задача тоже непростая. На чем вскипятить пару ведер воды? Вершиной нагревательной техники за время моей службы там был керогаз, и тот появился не сразу, а где-нибудь так году в пятьдесят девятом - шестидесятом. Поэтому процесс “вскипячения” долгий. Но летом еще более долгий процесс - остудить потом воду до нужной для купания ребенка температуры. До требуемых по науке тридцати шести градусов, конечно, не охладить - какие тридцать шесть, когда температура воздуха выше, но до какой-то приемлемой величины можно, если, конечно, начать этот процесс с самого утра.

И еще - природа как будто испытывала нас. За 10 лет моей жизни в Кап. Яре не было более жаркого лета, чем в 1953 и в 1954 годах, наших первых годах на полигоне. В 1954 году несколько человек умерло от тепловых ударов. Чаще всего это были солдаты, которые стояли на постах на улице. Но не только. Например, незадолго до нашего прибытия умер от теплового удара начальник лаборатории, в которую я был назначен после академии, полковник. Потом, когда мы как-то все же адаптировались, мне переносить жару стало легче, да и жили мы в городке, в каменных домах, там все же полегче. Но уже и жары такой сумасшедшей не было. Конечно, жарко было всегда. Нередко переваливало и за 40. Но чтобы так всё лето без передышки - такого не было. Может быть повлияло то, что построили Волгоградскую ГЭС с большим водохранилищем?

Впрочем, жара всегда была для меня главным бичом службы в Кап. Яре. На службу мы обычно ходили в полевой форме, которая к тому времени, к нашему несчастью, хотя и сохранила в быту историческое название “х/б”, на самом деле стала шерстяной. И вот, нетрудно себе представить, - в такую-то жару в шерстяной гимнастерке с глухим стоячим воротником, в бриджах, в сапогах, в фуражке. Да еще, это наше “х/б” было из такой грубой шерсти, которая, тут же пропитавшись потом, страшно царапала и раздражала кожу. Поэтому я под нее еще вынужден был поддевать футболку. А КУНГи спецмашин, где мы часто работали, накалялись не только от солнца, при постоянно безоблачном Кап. Ярском небе, но и еще от мощной радиоаппаратуры, размещенной там. Обычно, градусники на стене показывали 70 градусов, несмотря на настежь открытую дверь.

Но и повседневная форма была ненамного лучше - толстый шерстяной глухой закрытый китель со стоячим воротником. Поэтому, когда несколько лет спустя ввели новую повседневную форму, это было счастьем. Открытый китель, под ним рубашка с галстуком. Да еще стало можно ходить без кителя, в одной рубашке, получившей народное название “разгильдяйка”. Нашу радость и нетерпение побыстрее получить заветные разгильдяйки, которые, конечно, по обычным интендантским каналам мы получили бы не скоро, можно понять из письма, которое я, Геннадий Гусев и Александр Герасимов написали в Кронштадт Юрию Смирнову, который как раз в ту пору уехал туда в отпуск.

|

Здорово, друг, Смирнов-Кронштадтский! Ты там костюмчик носишь штатский, А здесь - ужасная жара! Настала трудная пора.

И вот мы, обливаясь потом И утирая пыль с лица, Горя под солнцем на работах, Тебя мы просим, подлеца:

Влезь на минутку в нашу шкуру, Хотя бы мысленно пока, И ты поймёшь, наверняка, Проделав эту процедуру,

Хоть ты и очень далеко, Что жить нам стало нелегко. А потому к тебе взываем (и тут же деньги высылаем).

Купи на них нам “разгильдяйки” Со всем к ним прочим барахлом Три штуки надо нашей шайке, Размеры тоже тебе шлём:

Две штуки нам второго роста, А третью - третьего бери. С воротниками очень просто - Сороковые нам все три.

Ещё хотим сказать мы вот что: Приезд твой ждать нам здесь невмочь, И, чтоб быстрее нам помочь, Немедля шли товар по почте.

На этом мы письмо кончаем, За ним и деньги отправляем, Всего три сотни - не вагон, И пожеланий миллион.

Ты отпуск проводи со вкусом, Не напивайся, будь здоров, С приветом остаёмся Гусев, Герасимов и Толкачёв. |

После той стажировки Кап. Яр стал для нас изрядным пугалом. Правда, я как-то не думал, что туда попаду, не знаю уж почему.

Между тем приближался выпуск. Учился я неплохо. Средний балл (впервые я с этим понятием встретился в академии, в институте такого не было) у меня был в районе 4,7-4,8. Просматривался диплом с отличием, который я и получил. Вероятно поэтому начальник курса подполковник Лашманов предложил мне после окончания академии остаться в академии на кафедре. Но я сразу же отказался. Мне казалось, что это как-то неправильно: учился - учился 16 лет и, ни дня не поработав, не приобретя никакой практики, никакого опыта, начинать учить других.

До окончания академии оставались считанные дни. И вот, в один из этих дней, я опять прошел по Каверинской “параллельной улице”.

Дело было так. Мы сидели в академии, заканчивали работу над курсовым проектом, который для нас играл роль дипломного. Было около 6 вечера. Вдруг вошел начальник курса подполковник Лашманов и сказал, что приехала комиссия, и наше первое отделение приглашают на распределение. Он же сообщил, что в составе комиссии представители полигона Капустин Яр, которые будут отбирать себе специалистов.

Я уже говорил, какое впечатление у нас осталось от Кап. Яра, поэтому легко понять, что энтузиазма это сообщение не вызвало. Поскольку никто не рвался идти первым, Лашманов предложил идти по алфавиту. Первым пошел Блистанов Юрий. Его возражения не были приняты. Назначение в Кап. Яр. Вторым Беспалов Геннадий. То же самое. Настроение у всех подавленное, и желающих идти на комиссию нет.

А у меня в этот день с моей будущей женой назначена встреча в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Я купил билеты на балет “Лебединое озеро”, и мы договорились, что встретимся прямо в театре. На первый акт я уже опоздал и беспокоюсь, что она там, наверное, уж не знает, что и думать (мобильных телефонов, легко решающих подобные проблемы, тогда ещё не было, они появились лишь лет через сорок). А тут комиссия. Ждать своей очереди по алфавиту долго, а ведь все равно этой неприятности не избежать. И я вызвался идти на комиссию вне очереди. Ребята меня с радостью пропустили.

Разговор на комиссии состоялся такой. В ответ на предложение служить в Кап. Яре я сказал, что не хочу, и что, когда меня призывали, мне говорили, что я смогу заниматься разработкой аппаратуры. Кто-то из состава комиссии мне сказал: ”Ну, это вы так говорите, а сами, видимо, просто из Москвы не хотите уезжать”. На это я сказал, что присутствующий здесь начальник курса может подтвердить, что мне предлагали остаться в академии, но я отказался именно потому, что хочу заниматься разработкой. Этот член комиссии, пристально глядя на меня, спросил: “А на разработку вы готовы поехать в любую точку Советского Союза?” Я, ни секунды не задумываясь, ответил: “В любую”. Успев при этом подумать, что разработки в очень уж “любой” точке Советского Союза не бывает. “Хорошо, идите”. Я и пошел. Пошел в театр, где “обрадовал” свою будущую жену нашим будущим местом жительства. Потом оказалось, что в этот день на мне распределение кончилось, а на следующий день прибыло много представителей заказывающих управлений и других организаций и, поскольку требовалось немало специалистов в Москве и Подмосковье, а квартира и прописка были тогда большой проблемой, то все москвичи были нарасхват, и больше из нашего первого отделения никто из Москвы не уехал. Поэтому я всегда потом говорил, что попал в Кап. Яр из-за Лебединого озера.

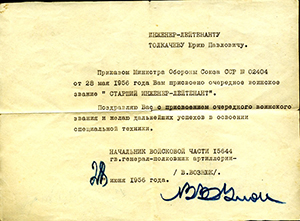

Итак, долгие годы учебы и завершающий ее этап, академия, позади. А впереди последний июнь в Москве. Отпуск. На руках предписание - прибыть в в/ч 15644 13 июля 1954 года.

Назначен я на должность старшего инженера-испытателя. Категория инженер-подполковник. Это особо подчеркивали на комиссии, ожидая, видимо, восторга с моей стороны. Но тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления. Не говоря уже о шоковом настроении, я просто не мог оценить этого великого для обычных армейских условий подарка, не видел в нем чего-то необычного. Это уже потом, прослужив много лет, я понял, что даже назначение на две ступени выше своего звания является редким благом. Да что там, на две - даже на одну ступень - это считается очень хорошо, так как позволяет получить очередное звание. А тут на четыре! Но тогда для зарождающихся ракетных войск средств (и, соответственно, званий) не жалели.

В городе все офицеры обращают на нас внимание.

Диковинка. Лейтенанты со значками академии. В академии ведь в основном учились

офицеры после училищ и войсковой службы. И заканчивали ее уже в приличных

званиях, обычно это были старшие офицеры. И даже то незначительное количество

выпускников, которые поступали в академию, не имея офицерского звания, при

существовавшем порядке и сроках выслуги выпускались, как правило, капитанами. А

тут вдруг лейтенанты! При случае заговаривают с нами, расспрашивают. И возникает

щекотливая ситуация. Погоны-то у нас артиллерийские, вот нас нередко и

спрашивают, в каком виде артиллерии мы служим.

Да еще что-нибудь про орудия.

Кошмар! У меня ведь об этом очень туманные представления. А сказать, что я

ракетчик - нельзя. Режим. Приходится бормотать что-то невразумительное.

Да еще что-нибудь про орудия.

Кошмар! У меня ведь об этом очень туманные представления. А сказать, что я

ракетчик - нельзя. Режим. Приходится бормотать что-то невразумительное.

26-го июня я женился. Жена моя, тогда Челнокова Рита, а теперь Толкачева Маргарита Викторовна, тоже из спецнабора, но из совсем другого. Вот её фотография той поры.

Я уже упоминал, что на четвертый факультет МАИ (так публично назывался наш радиотехнический факультет, вероятно из соображений режимности) до 1948 года набирали по 200 человек на курс, а в 1948 году набрали только 100. Чья светлая (в смысле - прозрачная) голова решила, что количество подготавливаемых радиоинженеров надо сокращать - для меня осталось неизвестным, но порочность этого решения при бурном развитии радиоэлектроники вскоре стала очевидной. И тогда власть имущие стали исправлять положение привычным способом.

Со старших курсов физико-математических факультетов педагогических ВУЗов отобрали наиболее сильных студентов и бросили на доучивание на наш факультет. Одновременно набрали еще поток ребят после радиотехнических техникумов. Мы их так и называли: радиопедагоги и радиотехники. Их за полтора года надо было превратить в радиоинженеров, поэтому учебная нагрузка у них была запредельная. И нам они казались странноватыми, больно уж они были заморочены учебой. Например, в читалке, где мы привыкли иной раз и поболтать, эти мученики науки на нас шикали.

Моя жена была отличницей, персональным стипендиатом в Ярославском пединституте (получала Сталинскую стипендию, таких стипендий выделялось 1 -2 на факультет, лучшим из лучших студентов) и попала в этот спецнабор. Но познакомился я с ней не в институте, а в ЗАГСе, когда женился мой товарищ. Такие странные зигзаги порой выделывает судьба! Казалось бы, вероятность нашей встречи в нашей громадной стране была невелика. Я родился и жил в Москве, она - в Ярославле. Я - радист, она - педагог. Где мы могли встретиться? И вдруг по спецнабору она приезжает на наш факультет. Вероятность встретиться и познакомиться резко возрастает. Но судьба забавляется. Я ушел из института в академию, и вероятность нашей встречи снова ничтожна. И вдруг встреча в ЗАГСе, на свадьбе Валерия Зинина, о котором я уже упоминал. Она была подругой невесты (свидетелей, без которых сейчас не обходится ни одна свадьба, тогда не существовало, не было такого обычая). А невеста была тоже из радиопедагогов, тоже из Ярославля, и жили они в одной комнате общежития.

Кстати, к свадьбе Валерки Зинина (как мы все его называли) я сочинил “Эпитафию погибшему холостяку” и записал её на Валеркин самодельный магнитофон. Магнитофон тогда был не только диковинной экзотикой - про них практически никто просто даже не слышал. А Валерка каким-то образом сумел “изваять” самодельную конструкцию, достаточно странную, если смотреть с более поздних позиций, когда магнитофоны уже вошли в жизнь (“легко переносится тремя человеками”, как мы шутили тогда, но в этой шутке было 100% правды), но прекрасно работавшую. Этот магнитофон играл огромную роль в жизни маёвского общежития, да и МАИ в целом. Он был стержнем, на котором строилась художественная самодеятельность радиофакультета. В частности, знаменитый, прославившийся чуть ли не на всю страну и даже выступавший на сцене Большого театра “Телевизор” (у которого даже Аркадий Райкин позаимствовал одну ключевую идею). Он гремел в колонне МАИ на демонстрациях, со стенда, который везли в голове колонны. Он много где гремел, и, благодаря этому, многие знали Валерку. Вот на этот магнитофон я и записал свою эпитафию:

|

Эпитафия “погибшему” холостяку.

Ещё совсем недалеки Мгновенья в комнатушке ЗАГСа, Когда ты росчерком руки Себя отдал навеки в рабство.

Всего лишь двадцать дней назад Ты мог, одной душе в угоду, Идти куда глаза глядят И всюду чувствовать свободу.

Ты, верно, и сейчас не прочь, Как в прежние года, бывало, Поднять с холостяками в ночь «За процветание!» бокалы.

Но поздно! Пробил страшный час! Часы коварно прохрипели, И, прямо на глазах у нас, Вдруг на тебя хомут надели.

Теперь уж ты давно женат, Уже почти что три недели. И львицу, может быть, и ад* Уже успел узнать на деле.

Ну, ничего, ты не горюй. Ведь мы тебя не позабудем, И, по секрету говорю, Я чувствую - мы все там будем.

Уже сейчас не просто так Идут о свадьбах разговоры, Лишь самый ярый холостяк, Аничкин, всё считает вздором.

Но может потому теперь Он всё холостяком быть тщится, Что, не признавшись сам себе, Успел в кого-нибудь влюбиться?

Ведь многим кажется, что он Не зря прислушивался к спорам. А где-то, мрачен и влюблён, Уже таится тот, который…

И мы пытливым ищем оком: Так где ж он между нами тот, Кто, позабыв свои зароки, В анкете “холост” зачеркнёт И, тесный круг друзей покинув, Где шёл пять лет к плечу плечо, Залезет со счастливой миной Под чей-то женский каблучок.

Каблук, пила, - всё так не ново. И обязательно хомут! Не верь Валерка им на слово, - Ещё к тебе же прибегут.

Шагай вперёд спокойно, смело, Не верь шутливым пустякам, Ведь что же остаётся делать Завистливым холостякам!

*Из популярной студенческой песни: «Холостой, покуда не женился, Он не знает, что такое ад, Что такое бешеная львица, И какой есть у гадюки яд» |

Может быть, благодаря этой шутке моя будущая жена и обратила на меня внимание?

Моя жена окончила институт в конце 1953 года,

получила диплом с отличием и работала в НИИ, в подмосковной Балашихе. Наша

свадьба была простой, непохожей на те грандиозные балы, которые теперь нередко

устраивают по этому случаю. Не было специальных свадебных костюмов, фаты, машин

и даже обручальных колец. Просто приехали на трамвае в ЗАГС и расписались. Да

еще дождь шел! Правда, видимо, не зря говорят, что любое дело, которое

начинается в дождь, будет хорошим. А потом была собственно свадьба у меня дома,

где было десятка два близких родственников и друзей. А в качестве свадебного

путешествия меня ждало путешествие в Кап. Яр, причем пока без жены, потому что

ей еще надо было оформить кучу документов и уволиться с работы, что, хотя и

допускалось по такой уважительной причине, но было не совсем просто. Вот наша

фотография через несколько дней после свадьбы.

Моя жена окончила институт в конце 1953 года,

получила диплом с отличием и работала в НИИ, в подмосковной Балашихе. Наша

свадьба была простой, непохожей на те грандиозные балы, которые теперь нередко

устраивают по этому случаю. Не было специальных свадебных костюмов, фаты, машин

и даже обручальных колец. Просто приехали на трамвае в ЗАГС и расписались. Да

еще дождь шел! Правда, видимо, не зря говорят, что любое дело, которое

начинается в дождь, будет хорошим. А потом была собственно свадьба у меня дома,

где было десятка два близких родственников и друзей. А в качестве свадебного

путешествия меня ждало путешествие в Кап. Яр, причем пока без жены, потому что

ей еще надо было оформить кучу документов и уволиться с работы, что, хотя и

допускалось по такой уважительной причине, но было не совсем просто. Вот наша

фотография через несколько дней после свадьбы.

Предписания у меня, Беспалова и Блистанова были с разными сроками прибытия в часть: 12, 13, и 14-го июля (видимо из-за того, что разное количество дней нам было дано на дорогу в отпуск). Но мы, с одного курса МАИ и из одного отделения академии, решили ехать вместе и в качестве даты прибытия выбрали среднюю - 13-го июля.

Интересен был наш отъезд. Мы с Беспаловым прибыли на вокзал заблаговременно, пристроили вещи в вагоне, а их было немало - на новое постоянное место жительства ведь едем - и вышли на перрон. А Блистанова что-то все не было и не было. Мы уже начали беспокоиться - что случилось? И вдруг, буквально минут за пять до отправления, такая картина: по перрону несется Блистанов, а за ним толпа родственников и ни у кого никаких вещей, только у Юрия в руке бутылка водки. Оказалось, что они отмечали отъезд, потом своевременно приехали на трех такси на вокзал, но, понадеявшись друг на друга, никто не вынул вещи из багажника такси. Обнаружив это, они и пытались до самого отправления поезда что-нибудь предпринять. Но что тут можно предпринять! Забегая вперед, могу сказать, что вещи не пропали. Когда таксист обнаружил в багажнике забытые вещи, он стал ездить по району, где его взяли, и гудеть. Тогда еще подача звуковых сигналов в Москве не была запрещена. А адреса он не знал, потому что взяли его на улице. Родители Блистанова услыхали эти гудки и поняли в чем дело. Так что история эта со счастливым концом. В том числе со счастливым концом и для нас с Беспаловым, потому что, как я уже говорил, вещей у нас было много, а тут вдруг появился свободный носильщик. Это оказалось особенно важным для нас, так как путешествие получилось значительно более сложным, чем мы предполагали, о чем я сейчас расскажу.

Вместе со все еще возбужденным Блистановым мы забрались в вагон, старенький плацкартный вагон еще с третьими полками для чемоданов под самым потолком (на которых, впрочем, нередко спали люди), и поезд Москва-Астрахань повез нас в новую неведомую жизнь. Распили Блистановскую бутылку и легли спать. Поезда тогда ходили неспешно. Например, на станции Саратов стоянка поезда была больше двух часов. Можно было на станции пообедать в ресторане (прямо на перроне), да ещё на троллейбусе съездить в город, зайти в магазины. До станции Верхний Баскунчак, где нам предстояло пересесть на поезд Астрахань-Паромная, мы ехали, по-моему, больше двух суток. Приехали к ночи, и тут нас ждала неприятная неожиданность. Оказывается, поезд Астрахань-Паромная, на который мы тут должны были пересесть, ходит через день. И, конечно же, он ушёл как раз в тот день, когда мы приехали, но только в первой половине дня. Так что теперь ждать его надо почти двое суток.

Видимо и не было необходимости пускать этот поезд

чаще. Железнодорожная ветка от Верхнего Баскунчака до Паромной была построена в

годы войны, во время обороны Сталинграда. Ее построили наспех, из рельсов еще

того, старого БАМа, который начинали строить до войны. После войны эта дорога

использовалась очень мало, ведь на ней нет сколько-нибудь крупных населенных

пунктов, если не считать двух полигонов, ракетного и авиационного, Кап. Яр и

Владимировка (ныне г. Ахтубинск), и ее, похоже, ни разу не ремонтировали.

Поэтому во время моей службы на полигоне поезда по ней не ходили, а ползали. Вот

как выглядела эта дорога.

Видимо и не было необходимости пускать этот поезд

чаще. Железнодорожная ветка от Верхнего Баскунчака до Паромной была построена в

годы войны, во время обороны Сталинграда. Ее построили наспех, из рельсов еще

того, старого БАМа, который начинали строить до войны. После войны эта дорога

использовалась очень мало, ведь на ней нет сколько-нибудь крупных населенных

пунктов, если не считать двух полигонов, ракетного и авиационного, Кап. Яр и

Владимировка (ныне г. Ахтубинск), и ее, похоже, ни разу не ремонтировали.

Поэтому во время моей службы на полигоне поезда по ней не ходили, а ползали. Вот

как выглядела эта дорога.

Мы оказались перед проблемой - как добираться дальше. Поговорили с железнодорожниками - не идет ли туда какой-нибудь товарняк. Нам сказали, что товарные ходят редко, но, мол, походите по путям, поспрашивайте. Мы, нагруженные чемоданами, довольно долго, бродили по ночным темным путям. Наконец кто-то нам сказал, что вот этот состав должен идти туда. Мы залезли на тормозную площадку одного из вагонов. Состав тронулся. Он долго маневрировал взад-вперед по станционным путям и остановился. Приехали. Оказалось, он никуда не идет. Еще побродили. В конце концов, поняли безнадёжность этой затеи и решили дожидаться утра на вокзале.

Вокзал - это громко сказано. На самом деле это было какое-то ветхое деревянное сооружение. Окна все были открыты. Естественно - ведь была страшная жара, несмотря на ночь. От попытки поспать пришлось очень быстро отказаться. В эти открытые окна летели, прыгали, ползли мириады каких-то неизвестных мне насекомых, всевозможных форм и размеров. Они ползали по лицу, лезли в нос, в уши. Какой уж там сон!

С трудом дожили до утра. Утром вышли на привокзальную площадь и стали ловить попутную машину. Нашли довольно быстро, но не до Кап. Яра, а гораздо ближе. Выбирать не приходилось, главное, что в ту сторону. Мы загрузились в открытый кузов грузовика и покатили по знойному и невероятно пыльному грейдеру - так называлась в тех краях эта дорога, идущая параллельно железнодорожной ветке, параллельно Ахтубе и даже параллельно Волге, но - увы! - слишком далеко от них, чтобы на ней ощущалась хоть капелька речной прохлады. Дорога, ставшая такой привычной за время жизни в Кап. Яре, что уже как само собой разумеющееся воспринимались густые клубы пыли от машины и навык - держать большую дистанцию между машинами, если их две или больше. Иначе не только надышишься и пропитаешься насквозь этой тончайшей пылью, но и просто ничего не видишь.

Сейчас никто не ездит в открытом кузове грузовика, да это и запрещено правилами дорожного движения. А тогда это был, пожалуй, основной доступный нам способ передвижения. Я, в общем-то, не знаю, возможно он и тогда был запрещен правилами, но по всей нашей необъятной стране люди так ездили, и это считалось абсолютно нормальным. Максимальный комфорт, на который можно было рассчитывать - это когда в кузове грузовика поперек были установлены доски в качестве скамеек.

Кстати, полигонные дороги, с которыми мы вскоре познакомились, имели свою “изюминку”. Нет, конечно, это были не грейдерные дороги - это была бетонка, почти без колдобин и серьезной пыли. Но! Когда строили эти дороги - что-то экономили. То ли материалы, то ли время. Поэтому все они были однополосные, и, чтобы машинам разъехаться, нужно было хотя бы правыми колесами съехать на обочину. В обычную погоду это не представляло какой-то неприятности. Но в дождь, к счастью редкий в том климате (в данном случае к счастью), машины с обочин натаскивали на бетонку глину, и бетонка вскоре становилась очень скользкой, “намыленной”. В результате, в такую погоду машины нередко слетали с бетонки и опрокидывались, что вносило существенную лепту в пополнение “населения” тринадцатой площадки (кладбища). Ведь население в городке, в основном, было молодое, и естественным путем эта площадка пополнялась слабо. Не потому ли эту тринадцатую площадку, которая вначале располагалась рядом с бетонкой, позже перенесли подальше от нее, так сказать, с глаз долой.

Вспоминается связанный с этой невеселой темой забавный случай. Однажды, офицеры отделения БРК, приехавшего к нам на стрельбы дивизиона, ехали по такой бетонке в закрытой машине и опрокинулись. “Я в первый момент был оглушен, - рассказывал нам один из офицеров, - очнулся - страшно болит голова. Провел рукой по голове, смотрю - полная рука какой-то красной жижи. Ну, думаю, - мозги вылетели!”. В этом месте кто-то из слушавших съехидничал: “Чем думаешь-то?”. Оказалось, что когда машина перевернулась, об его голову разбило арбуз, один из тех, что они прихватили где-то по дороге.

Впрочем, все это было потом. А пока мы, измученные бессонной ночью, жарой, вещами, многократными пересадками с машины на машину, добрались до Владимировки. Грязные, потные, изможденные, в ожидании очередной попутной машины присели у забора рынка, пытаясь найти хоть крошечный кусочек тени. Вокруг только сухая раскалённая глина и облака пыли, нигде ни клочка зелени. А из репродукторов лилась веселая бодрая песня: “До чего же хорошо кругом, земляника поспевает под кустом”. Запомнилась на всю жизнь эта картинка.

Полигон встретил нас очень гостеприимно. Несмотря на то, что было очень тяжело с жильем, и многие офицеры полигона снимали с семьями глиняные мазанки в примыкавшем к городку грязном, пыльном, без единого деревца селе, для нас были зарезервированы под общежития два новых двухэтажных каменных дома. Кроме того, были зарезервированы два двухэтажных восьмиквартирных дома для семейных, то есть 40 комнат. Стало быть, на 40 семей (больше чем о комнате на семью тогда никто и не мечтал). Этого было вполне достаточно, потому что женатых было не так уж много. Как писал Симонов:

|

Когда я возвращаюсь к этим датам, Я и сегодня верю не шутя, Что в тридцать первом не было женатых, Что все женились года два спустя. |

Если заменить тридцать первый на пятьдесят четвертый, то и я могу присоединиться к этим словам.

Городок в это время интенсивно строился. Появлялись новые кварталы типовых двухэтажных жилых домов. Строилось новое здание штаба полигона, который пока ютился в двух таких же типовых домах.

Тогда городок был ещё открытым. Это позже появилось ограждение, и вход стал только через КПП по пропускам. Поэтому по городку свободно ходили и ездили жители прилегающего села Капустин Яр. Иногда встречались очень забавные картинки. Например, катит по улице (зимой!) довольно старая бабка в валенках на таком же старом велосипеде. Часто встречались телеги, запряжённые лошадью, а иногда и верблюдом. Вот на фото такая телега на фоне строящегося здания штаба.

Некоторое время мы, в общем-то, бездельничали на

десятой площадке (в городке). Оформлялись, знакомились с частью, купались.

Наконец, настал день, когда мы отправились на мотовоз. Это такое интересное

транспортное средство, состоявшее из чего-то вроде большой мотодрезины в

качестве локомотива и пары ископаемых вагонов. На этом “метро” мы потом много

лет ездили на площадки. Мотовоз за эти годы слегка изменялся, увеличивалось

количество вагонов, изменялись сами вагоны, локомотив, но принципиально все

оставалось таким же. Вот он на фото уже более позднего времени.

Некоторое время мы, в общем-то, бездельничали на

десятой площадке (в городке). Оформлялись, знакомились с частью, купались.

Наконец, настал день, когда мы отправились на мотовоз. Это такое интересное

транспортное средство, состоявшее из чего-то вроде большой мотодрезины в

качестве локомотива и пары ископаемых вагонов. На этом “метро” мы потом много

лет ездили на площадки. Мотовоз за эти годы слегка изменялся, увеличивалось

количество вагонов, изменялись сами вагоны, локомотив, но принципиально все

оставалось таким же. Вот он на фото уже более позднего времени.

Ездить мотовозом было гораздо комфортнее, чем на “вибростендах” - грузовиках с тентом и скамейками в кузове, на которых тоже иногда приходилось ездить. Но у него было два недостатка. Во-первых, он очень медленно ездил, и, во-вторых, до него было довольно далеко идти от городка, тогда как “вибростенды” обычно забирали своих пассажиров в городке, у штаба. Поэтому дорога на мотовозе занимала гораздо больше времени, и все предпочитали “вибростенды” в тех редких случаях, когда была возможность выбора.

Этот ежедневный утренний маршрут на мотовоз за многие годы стал привычным, но остался таким же неприятным, как и в первые дни. Мы чаще всего не высыпались, а из-за этого мотовоза приходилось вставать рано, ведь только чтобы дойти до него нужно было минут двадцать пять, да еще и ползти потом на нём до площадки. Большинство выскакивало из дома в последнюю минуту и потом неслись со всей возможной скоростью, чтобы не опоздать. Наблюдательные люди скоро заметили, что есть “задний ограничитель” - майор Мацон из отдела телеметрии. Про него говорили, что он так точно рассчитывает время, что когда он ставит ногу на подножку вагона, мотовоз трогается. Следовательно, по дороге нужно смотреть, где идет Мацон и хоть немного забежать вперед него - тогда не опоздаешь. Шутка, конечно, хотя и небезосновательная.

Особенно неприятной была сама дорога. По городку нормальная, но потом мы выходили на бетонку, которая вела к железнодорожному переезду, вблизи которого была станция мотовоза, и шли среди машин. Необходимость дорожки к мотовозу для людей стала “притчей во языцех”. Но когда её наконец построили, то оказалось, что построили бездарно. Она была сделана ниже уровня окружающего грунта, и вся грязь лилась на неё. Поэтому нередко приходилось идти как и раньше - среди машин по бетонке.

Так получилось, что накануне того дня, когда я впервые поехал на вторую площадку (техническую позицию, или техничку, как обычно ее называли), ко мне приехала жена. Ребята из комнаты общежития, где я жил эти две недели, деликатно испарились. Мы переночевали в общежитии, а утром я уехал на площадку, рассказав перед этим жене, где найти женщину, которая была приставлена к нам, прибывающему спецнабору, кем-то вроде коменданта и занималась нашим размещением.

Когда вечером я вернулся в общежитие, ребята мне сказали: “А ты уже здесь не живешь”. Оказалось, что жена уже получила комнату. Это была комната, площадью 13 кв. метров в трехкомнатной квартире на первом этаже одного из зарезервированных для нас домов. Адрес: ул. Ватутина, дом 10, квартира 2. Это было радостным событием - первое наше самостоятельное жилье.

Дом был в самом центре городка, через дорогу от

Дома офицеров и прилегающего к нему парка, в котором мы потом проводили много

времени. В парке были волейбольные площадки, где свободными вечерами мы с

азартом сражались в волейбол. Была там и танцплощадка, которая тоже пользовалась

большим вниманием спецнаборовцев, в большинстве тогда ещё холостых, и деревянный

летний кинотеатр – единственное место в городке, где можно было летом посмотреть

кино (зимой киносеансы были в Доме офицеров). Вот он, этот летний кинотеатр. Сейчас его нет. Когда его снесли – не знаю, но

пока я служил на полигоне, он работал и радовал нас новыми фильмами.

Дом был в самом центре городка, через дорогу от

Дома офицеров и прилегающего к нему парка, в котором мы потом проводили много

времени. В парке были волейбольные площадки, где свободными вечерами мы с

азартом сражались в волейбол. Была там и танцплощадка, которая тоже пользовалась

большим вниманием спецнаборовцев, в большинстве тогда ещё холостых, и деревянный

летний кинотеатр – единственное место в городке, где можно было летом посмотреть